[서울=뉴스핌] 이현경 기자 = 우리는 다른 이들을 얼만큼 이해하고 공감하고 있을까. 사람으로 인해 훼손된 자연을 나의 일부라고 주장하고, 비 미술전공자가 예술가에게 그림을 그려야하는 이유를 제시하기도 한다. 이는 관계를 맺고 '함께'하기 때문이 일어나는 현상이다. 이와 같은 이야기는 전시 '색맹의 섬'에서 확인할 수 있다.

오는 17일부터 7월 7일까지 아트선재샌터 1, 2, 3층에서 전시 '색맹의 섬'이 열린다. 이번 전시에는 국내외 작가 8명(팀)이 참여해 '함께 살아가기'에 대한 각자의 방식을 소개한다.

|

| [서울=뉴스핌] 이현경 기자= 우르슬라 비에만&파울로 타바레스 '산림법' 중 2019.05.16 89hklee@newspim.com |

아트선재센터는 공감과 생태적 사고를 중심으로 끌어오고자 이 전시를 마련했다. 전시 제목인 '색맹의 섬'은 신경인류학자 올리버 색스가 희귀한 풍토병에 주민 개개인과 공동체가 어떻게 대응하는지 알고자 떠난 섬 여행을 기록한 책 제목에서 가져왔다.

소설에 등장하는 유전적 영향으로 인구의 5% 이상이 전색맹인 인구 700명의 작은 섬 핀지랩. 이곳을 방문해보니 오직 색맹만 모여 살고 있는 게 아니라 소수의 색맹 인구가 다수의 정상 색각 인구 안에 섞여 있었다. 이들은 공통된 경험과 지식, 감수성을 나누며 하나의 공동체를 꾸려가고 있었다.

이렇듯 사회에서 마주하는 다양한 '관계'에 접근한 이 전시는 사진과 영상, 설치, 회화 등 다양한 종류의 작품으로 '공동체'에 대한 의미를 짚어보게 한다.

|

| [서울=뉴스핌] 이현경 기자=비요르 브라운의 작업 중 새와 함께 새집을 만든 결과물 2019.05.16 89hklee@newspim.com |

2층 전시장 영상 작품 '산림법'은 아마존 지역에서 살아있는 숲의 권리를 주장한다. 개발과 대규모 채굴 압박, 법적 투쟁에서 승리한 사건을 다룬다. 인간과 자연의 관계를 보다 밀접하고 친밀하게 설정하고 있다. 영상 속 주인공은 "우리는 계속해서 저항할 것이다. 왜냐하면 이 땅은 우리의 삶이기 때문"이라고 강력하게 외친다.

비요른 브라운의 작업도 흥미롭다. 그는 자연적인 것과 인공적인 것의 교차점을 찾는다. 그중 새와 공동으로 새집을 만드는 작업이 눈길을 끈다. 새집을 만들고 싶었던 작가는 직접 만들려다 새가 훨씬 더 새집을 짓는데 유능하다는 것을 깨닫고 핀치 두 마리를 집에 들인다. 그는 새집을 만들 수 있는 재료를 제공하고 새가 그 재료를 받아 집을 짓는 과정을 영상과 결과물로 설치했다.

|

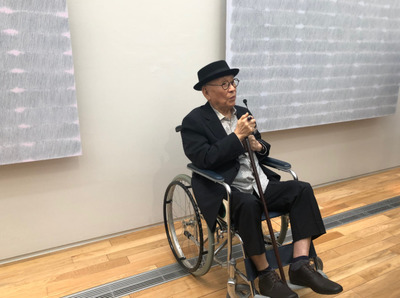

| [서울=뉴스핌] 이현경 기자= 임동식 작가와 우평남 작가 2019.05.16 89hklee@newspim.com |

'농민이 더 큰 자연예술가'라는 생각으로 미술 작업을 해온 임동식 작가도 이번 전시에 참여했다. 그는 생태 미학적 외경감과 인류의 원초적 감성에 대한 그림움을 기반으로 작업해왔다. 미술을 전공하고 그림을 그려왔지만 그는 '그림을 그려도 그만, 안 그려도 그만'인 생각에 잠겨있었다. 그렇게 30여 년간 농촌에서 생활하며 예술행위를 재점검하는 시간이 계속됐다.

이후 마을을 떠난 임동식은 더욱 작은 단위의 관계와 공동체 안에서 생태적인 예술의 가능성을 발견하고 이러한 시선을 가진 동료를 만난다. 그가 바로 우평남이다. 우평남을 만나면서 임동식은 2002년부터 현재까지 '친구가 권한 풍경' 시리즈를 비롯해 작업실이 있는 공주와 그 인근의 숲, 들판, 나무 등을 그리고 있다.

|

| [서울=뉴스핌] 이현경 기자= 마논 드 보어의 영상 작품 '벨라 마이야와 닉:아무것도 아닌 것에서 무엇인가로, 무엇인가' 2019.05.16 89hklee@newspim.com |

우평남이 임동식에게 그림의 시선을 제공하고, 임동식은 우평남에게 그림을 그려볼 것을 제안한다. 이렇듯 미술교육의 유무와 성장 배경을 떠나 15년이 넘는 시간동안 서로에게 영향을 주고 받은 두 사람의 변화가 축적된 예술 작품으로 남겨지게 돼 더욱 뜻깊다.

이외에도 전시장 내부와 외부 곳곳에 보급형 IP카메라를 설치해 실시간으로 송출하는 파트타임스위트의 '이웃들 ver.1.0'과 한 가지 주제 아래 편집된 사진으로 연출하는 김주원의 '과거가 과거를 부르는 밤(편집 1-2)', 상대를 들여다보는 사람들의 이야기를 담은 마논 드 보어의 영상 작품 '벨라 마이야와 닉:아무것도 아닌 것에서 무엇인가로, 무엇인가' 등 '함께 있음'에 주목하는 여러 작품을 만날 수 있다.

89hklee@newspim.com

영상

영상