[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 인공지능(AI) 기술이 빠르게 진화하는 반면, AI를 포함한 디지털 기술을 비판적으로 활용하는 능력은 부족하다는 지적이 끊임없이 나오고 있다.

AI 활용도는 점점 높아지지만 AI 기술을 통해 생성되는 정보들은 실제와 구분하기 어렵다. 이 때문에 더욱 고도화된 디지털 리터러시(디지털 기기를 활용하여 원하는 작업을 실행하고 필요한 정보를 얻을 수 있는 지식과 능력) 능력이 필요하다는 게 전문가의 중론이다.

|

| AI 이미지 [사진=블룸버그] |

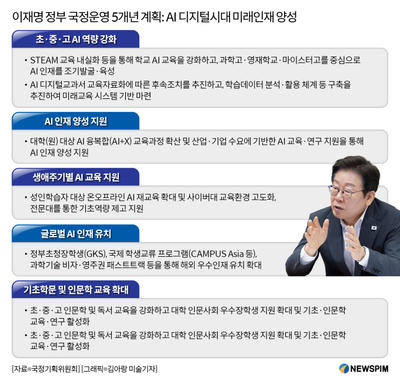

27일 뉴스핌 취재를 종합하면 교육부는 지난 19일 1차 디지털문해능력 조사결과를 발표했다. 디지털에 대한 기본적 이해·경험이 부족하며 일상생활에서 기본적인 디지털 기기 조작을 어려워하는 '수준 1'에 해당하는 성인은 전체의 8.2%로 나타났다.

기본적인 이해와 기기 조작이 가능하지만 일상생활에 활용하기에는 미흡한 '수준 2'는 17.7%가 해당됐다. 다음 단계인 '수준 3'은 디지털 기기나 기술을 활용하여 일상생활의 문제를 해결할 수 있으나 비판적으로 안전하게 활용하기에는 부족한 수준이다. 이 단계에 해당하는 성인들은 21.4%에 달했다. 수준 1부터 3에 해당하는 비율은 약 47%다. 절반에 가까운 수치다.

특히 '수준 3'까지는 '비판적으로 안전한 활용이 부족'하다고 파악할 수 있다. 사용이 버거울 뿐만 아니라 디지털 정보를 비판적으로 수용할 수 있는 능력이 부족한 것이다.

18~39세 중 '수준 3'에 해당하는 비율 역시 17.1%로, 상대적으로 디지털 기기에 익숙한 2030 세대 중에서도 '비판적 활용'이 부족한 성인들이 많은 것을 알 수 있다. 실제로 정치적 양극화와 갈등 심화의 원인 중 하나로 유튜브 등이 꾸준히 지목되기도 했다.

이번 조사 결과와 관련해 성인들 외 학생들 역시 디지털 기술 비판적 활용이 부족하다는 우려의 목소리가 나온다.

서울 소재 중학교 교사 A씨는 "단체 대화방에서 과격한 정치적 발언을 하는 학생이 있어 제지시켰는데 유튜브 등의 영향 같다"며 "관련 교육이 있긴 하지만 학생들이 비판적으로 수용하는 것 같진 않다"고 우려했다

수도권 소재 초등학교 교사 B씨는 "어린 학생들이 유튜브나 틱톡 등 SNS를 통해 부적절한 미디어를 너무 쉽게 접하는 것 같다"며 "사이버 폭력이나 스마트폰 중독 교육 등을 하긴 하지만 디지털 리터러시나 비판적 사고력에 대한 교육은 중점적으로 하지 않는다"고 전했다.

최근에는 AI 기술까지 더해지면서 더 발달된 비판적 활용 능력이 요구된다. SNS에서도 AI로 생성한 이미지나 영상을 쉽게 찾아볼 수 있지만 이를 구분하기는 쉽지 않다. 우려가 커지면서 오는 2026년부터 시행되는 'AI 기본법'에는 AI 기반의 영상과 사진 등에 워터마크 표시를 의무화하는 규제가 담겼다.

지난달 전국을 들썩이게 만들었던 '러브버그' 확산 당시에는 참새가 러브버그의 천적이라는 정보와 함께 참새가 러브버그를 먹는 AI생성 영상이 SNS를 통해 퍼지기도 했다. 해당 영상은 일부 언론사가 AI 영상이라는 표기 없이 보도하며 논란이 일었다.

전문가는 AI가 발전하는 환경에서는 정보 제공자 역시 리터러시에 참여할 수 있도록 해야한다고 짚었다.

인공지능안전연구소 소장을 맡고 있는 김명주 서울여대 정보보호학과 교수는 "(미디어 환경 등이)디지털에서 AI로 바뀌는 과정에서 매체 선호도 뿐만 아니라 컨텐츠 선호도까지 좌지우지돼 편향성이 심화된다"고 설명했다.

김 교수는 "디지털 리터러시는 읽는 사람이나 보는 사람이 잘 판단할 수 있으면 되는데 AI는 진짜, 가짜 구분이 어렵다"며 "문해력이 (AI 컨텐츠를) 제공하는 사람들에게도 요구된다"고 말했다.

그러면서 "AI 컨텐츠는 조심해서 되는 문제가 아니라 어떤 특징이 있는지 알아보고 배운 상태에서 저작도 해보는 등 과정이 있어야 비판적 활용을 할 수 있다"고 전했다.

gdy10@newspim.com

영상

영상